Industri konstruksi sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga pengelolaan keselamatan menjadi sangat krusial. Di tengah padatnya jadwal dan ketatnya anggaran, tantangannya adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa mengorbankan K3 konstruksi.

Tentu, ini bukan sekadar tugas rutin ini adalah tanggung jawab besar. Kelalaian kecil bisa berakibat fatal, baik bagi para pekerja maupun kelangsungan proyek. Kita butuh lebih dari sekadar aturan kita butuh pemahaman mendalam tentang mengapa K3 konstruksi menjadi fondasi kesuksesan, bukan hanya sebuah formalitas.

Artikel ini akan mengupas tuntas tentang K3 konstruksi, pentingnya, landasan hukum di Indonesia, serta tantangan praktis di lapangan. Dengan pemahaman ini, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, patuh regulasi, dan produktif.

- Memahami definisi K3 Konstruksi adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko di setiap tahapan proyek.

- Penerapan K3 sangat penting dalam industri konstruksi untuk melindungi pekerja, mematuhi regulasi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga reputasi perusahaan.

- Kepatuhan terhadap landasan hukum yang kuat yang mengatur k3 konstruksi seperti UU No. 1 Tahun 1970 dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, adalah kewajiban mutlak.

- Implementasi K3 mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari penggunaan APD, prosedur kerja aman, identifikasi bahaya, hingga pelatihan rutin bagi seluruh pekerja.

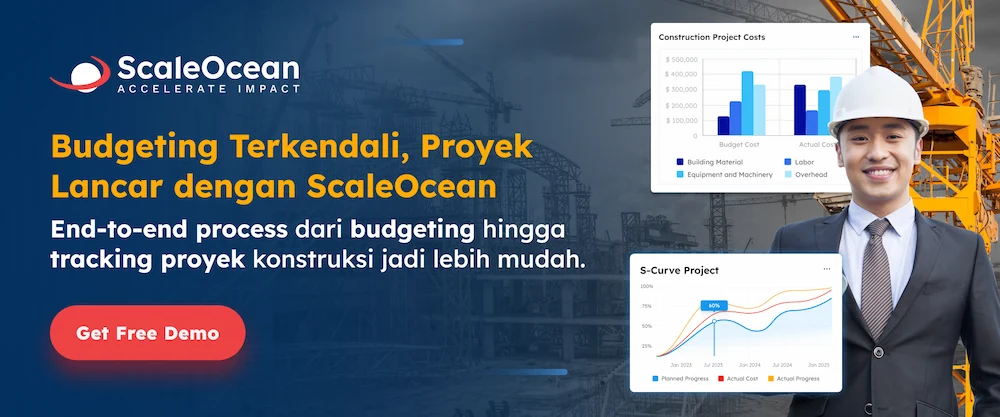

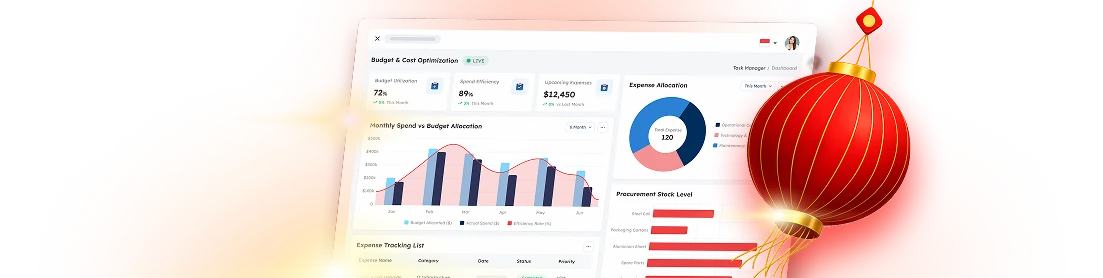

Software konstruksi ScaleOcean mengoptimalkan manajemen K3 dengan menyediakan standardisasi prosedur, memantau kinerja, dan membuat laporan K3 secara real-time.

1. Apa Itu K3 Konstruksi?

K3 konstruksi adalah singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang konstruksi, yang merujuk pada serangkaian upaya, aturan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi pekerja, lingkungan kerja, dan masyarakat umum dari berbagai risiko bahaya yang melekat pada aktivitas konstruksi.

Ini bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan sebuah sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan. Fokus utamanya adalah pencegahan, mulai dari identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, hingga pengendaliannya secara efektif di lapangan.

K3 konstruksi adalah pendekatan proaktif untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan di lokasi proyek. Ini mencakup keselamatan struktural bangunan, penggunaan peralatan berat yang aman, penanganan material berbahaya, serta kesehatan kerja seperti pencegahan paparan debu, kebisingan, dan kelelahan.

Penerapan K3 tidak hanya mencegah cedera, tetapi juga berperan untuk meningkatkan moral pekerja, mengurangi biaya kecelakaan, dan memastikan proyek tepat waktu. Selain itu, perencanaan risiko juga terkait dengan perlindungan asuransi proyek, seperti contractor all risk.

2. Mengapa K3 Sangat Penting dalam Industri Konstruksi?

Signifikansi K3 dalam industri konstruksi tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama karena sektor ini secara konsisten menempati peringkat atas dalam statistik kecelakaan kerja fatal di seluruh dunia.

Lingkungan proyek yang dinamis, penggunaan alat berat, pekerjaan di ketinggian, serta paparan material berbahaya menciptakan kombinasi risiko yang kompleks. Proyek dengan catatan keselamatan yang buruk cenderung mengalami penundaan, pembengkakan biaya akibat denda dan kompensasi, serta kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan.

Sebaliknya, komitmen kuat terhadap K3 menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan klien dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut beberapa alasan mengapa k3 konstruksi sangat penting dalan sebuah proyek:

a. Meminimalkan Risiko Kecelakaan Kerja yang Tinggi di Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi memiliki karakteristik unik yang membuatnya rentan terhadap kecelakaan kerja. Aktivitas seperti bekerja di ketinggian, penggalian, pengoperasian alat berat, dan pekerjaan listrik memiliki potensi bahaya yang tinggi jika tidak dikelola dengan benar.

Penerapan K3 secara sistematis berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko ini sebelum berubah menjadi insiden yang merugikan. Dengan prosedur keselamatan yang jelas, pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang konsisten, perusahaan dapat mengurangi frekuensi dan tingkat kecelakaan.

Hal ini menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian finansial yang besar, termasuk biaya medis, kerusakan properti, dan hilangnya waktu produktif. Mengabaikan aspek ini sering kali menjadi salah satu faktor kegagalan konstruksi yang paling fatal bagi sebuah proyek.

b. Memenuhi Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Hukum yang Berlaku

Di Indonesia, penerapan K3 konstruksi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri, menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara proyek konstruksi.

Kepatuhan terhadap regulasi ini menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum yang berat, seperti denda, penghentian proyek, hingga tuntutan pidana bagi penanggung jawab. Selain itu, kepatuhan hukum juga menjadi prasyarat untuk mengikuti tender, terutama untuk proyek-proyek pemerintah dan perusahaan besar.

Perusahaan yang dapat menunjukkan rekam jejak K3 yang baik dan sertifikasi yang relevan akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan demikian, investasi pada sistem K3 yang solid adalah langkah strategis untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

c. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Proyek

Ada persepsi keliru yang menganggap K3 sebagai beban biaya yang memperlambat pekerjaan. Pada kenyataannya, lingkungan kerja yang aman dan sehat justru menjadi pendorong utama produktivitas dan efisiensi.

Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, mereka dapat bekerja lebih fokus dan tenang, yang secara langsung meningkatkan kualitas dan kecepatan hasil kerja mereka. Kecelakaan kerja sekecil apa pun dapat menyebabkan gangguan besar pada jadwal proyek, mulai dari penghentian sementara aktivitas, investigasi insiden, hingga demotivasi tim.

Dengan mencegah insiden melalui K3, perusahaan dapat menjaga alur kerja tetap lancar dan meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan. Pencegahan insiden dapat menghindari potensi keterlambatan proyek konstruksi yang merugikan secara finansial.

d. Menjaga Reputasi dan Kepercayaan Perusahaan di Mata Klien dan Publik

Di era keterbukaan informasi, berita mengenai kecelakaan kerja dapat menyebar dengan cepat dan merusak citra perusahaan secara permanen. Reputasi sebagai perusahaan yang abai terhadap keselamatan pekerja akan membuat klien potensial ragu untuk bekerja sama dan menyulitkan rekrutmen talenta berkualitas.

Perusahaan yang secara proaktif mempromosikan dan menerapkan budaya K3 yang unggul akan membangun citra positif di mata publik, investor, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga, membuka lebih banyak peluang bisnis dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

3. Landasan Hukum K3 Konstruksi di Indonesia

Penerapan K3 di Indonesia, khususnya di sektor konstruksi, didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan komprehensif. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman standar bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan konstruksi berjalan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar hukum K3 konstruksi ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek di seluruh wilayah Indonesia. Memahami landasan hukum ini sangat penting bagi para pemimpin perusahaan dan manajer proyek.

Kepatuhan tidak hanya menghindarkan dari sanksi, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar keselamatan tertinggi. Berikut adalah beberapa regulasi kunci yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan K3 di sektor konstruksi Indonesia:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Landasan fundamental bagi seluruh peraturan keselamatan kerja di Indonesia, termasuk di sektor konstruksi terletak pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Hal ini bersifat universal dan menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan tenaga kerja dari berbagai macam bahaya di tempat kerja.

Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, serta memastikan sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dalam konteks konstruksi, UU ini mengatur kewajiban pengurus atau perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman.

Ini termasuk penyediaan alat pelindung diri, pencegahan bahaya kebakaran, dan prosedur kerja yang aman. Meskipun telah berusia lebih dari lima dekade, prinsip-prinsip dalam UU ini tetap relevan dan menjadi rujukan utama bagi peraturan-peraturan turunan yang lebih spesifik, menjadikannya sebagai fondasi yang tidak tergantikan dalam sistem K3 nasional.

b. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

UU No. 2 2017 mengatur bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, dari pemilik proyek hingga pekerja, wajib mematuhi standar keselamatan yang ketat. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin dari segi keselamatan.

UU ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap penerapan K3 di setiap proyek konstruksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kecelakaan yang dapat terjadi karena kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan.

c. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur secara spesifik pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012. Hal ini mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi (termasuk konstruksi) untuk menerapkan SMK3.

SMK3 adalah sistem manajemen untuk mengendalikan risiko kerja dan menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapannya melibatkan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan.

Peraturan ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya reaktif terhadap insiden, tetapi proaktif dalam mengelola K3 melalui pendekatan sistematis berbasis siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA). Kepatuhan terhadap PP ini seringkali dibuktikan melalui audit dan sertifikasi SMK3 oleh lembaga yang berwenang.

d. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK

Untuk menjawab kebutuhan spesifik di sektor jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 10 Tahun 2021. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memperkenalkan pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

SMKK dirancang khusus untuk industri konstruksi, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan tingkat risiko yang tinggi pada sektor ini. Permen ini mengatur secara detail berbagai aspek, mulai dari standar dan pedoman teknis, tugas dan tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa, hingga biaya penerapan SMKK yang harus dianggarkan dalam proyek.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKKK) sebelum proyek dimulai. Dengan adanya Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, standar keselamatan konstruksi di Indonesia menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan praktik terbaik internasional.

e. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan ini mengatur tentang penerapan K3 dalam proyek-proyek pekerjaan umum, termasuk infrastruktur. Pemilik proyek diwajibkan untuk menerapkan SMK3 secara menyeluruh di setiap tahapan proyek, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengawasan K3 dalam proyek ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi, baik oleh perusahaan konstruksi maupun pekerja di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keselamatan di setiap tahap proyek yang dikerjakan.

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan ini memberikan pedoman praktis terkait penerapan K3 di sektor konstruksi, dengan menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam peraturan ini, dibahas pula pentingnya menyesuaikan standar keselamatan dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai penyesuaian kebijakan SMK3 pada proyek-proyek konstruksi yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dapat beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam peraturan keselamatan kerja.

g. Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai K3

SNI memberikan pedoman teknis yang harus diikuti oleh setiap proyek konstruksi di Indonesia untuk memastikan keselamatan kerja. Pedoman ini mencakup berbagai aspek keselamatan, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dan prosedur kerja aman.

SNI juga mengatur standar kualitas untuk semua peralatan yang digunakan di proyek konstruksi. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup dan Penerapan K3 di Proyek Konstruksi

Penerapan K3 dalam proyek konstruksi mencakup serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dari tahap perencanaan hingga serah terima proyek. Ruang lingkupnya tidak terbatas pada penggunaan helm atau sepatu keselamatan, melainkan sebuah sistem komprehensif yang menyentuh setiap aspek pekerjaan di lapangan.

Tujuan utamanya adalah membangun budaya keselamatan di mana setiap individu, dari manajer hingga pekerja, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap K3. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen dari manajemen puncak dan partisipasi aktif dari seluruh tim proyek.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan prosedur praktis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko secara proaktif. Berikut adalah elemen-elemen kunci dalam penerapan K3 proyek konstruksi yang harus menjadi perhatian utama:

a. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Sesuai Standar

Alat Pelindung Diri (APD) melindungi pekerja dari bahaya setelah upaya rekayasa dilakukan. Penggunaan APD sesuai jenis pekerjaan dan potensi bahaya adalah kewajiban di lokasi proyek, seperti helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, rompi reflektif, dan pelindung jatuh.

Penyediaan APD saja tidak cukup. Perusahaan harus memastikan APD memenuhi standar kualitas, dalam kondisi baik, dan digunakan dengan benar. Pelatihan tentang pemakaian, perawatan, dan keterbatasan APD perlu dilakukan rutin untuk memastikan efektivitas perlindungannya.

b. Penetapan Prosedur Kerja Aman (SOP) untuk Setiap Aktivitas

Setiap aktivitas proyek konstruksi harus memiliki SOP atau Safe Work Procedure. SOP ini berisi panduan langkah demi langkah untuk pekerjaan yang aman dan efisien, serta identifikasi dan pengendalian potensi bahaya.

SOP yang jelas dan terdokumentasi berfungsi sebagai acuan bagi pekerja dan pengawas untuk memastikan konsistensi dalam praktik kerja aman. Prosedur ini harus dikembangkan berdasarkan analisis risiko dan disosialisasikan kepada semua pekerja yang terlibat.

Memahami berbagai istilah dalam proyek konstruksi yang relevan dengan K3 juga penting agar komunikasi di lapangan menjadi efektif. Implementasi SOP yang disiplin dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error) yang sering menjadi penyebab utama kecelakaan kerja.

c. Identifikasi Bahaya dan Risk Assessment secara Berkala

Lingkungan proyek konstruksi bersifat dinamis, di mana kondisi dan potensi bahaya dapat berubah setiap hari. Oleh karena itu, identifikasi bahaya dan penilaian risiko (risk assessment) tidak bisa hanya dilakukan sekali di awal proyek.

Proses ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui inspeksi rutin, patroli keselamatan, dan analisis laporan harian. Metode seperti Job Safety Analysis (JSA) atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) adalah alat yang sangat efektif untuk ini.

Hasil dari penilaian risiko ini kemudian digunakan untuk memperbarui prosedur kerja, memberikan instruksi khusus, atau mengimplementasikan kontrol teknis tambahan. Pendekatan proaktif dalam manajemen risiko adalah kunci untuk mencegah insiden sebelum terjadi.

d. Pelatihan dan Penyuluhan K3 bagi Seluruh Pekerja

Kompetensi dan kesadaran K3 pekerja adalah dasar budaya keselamatan yang kuat. Perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan komprehensif, termasuk induksi K3, pelatihan spesifik tugas, dan penyegaran secara periodik.

Selain pelatihan formal, toolbox meeting atau safety talk harian efektif untuk mengingatkan pekerja tentang risiko dan prosedur keselamatan hari itu. Edukasi konsisten membangun kebiasaan kerja aman dan meningkatkan kewaspadaan tim terhadap potensi bahaya.

e. Pengelolaan dan Kesiapan dalam Menghadapi Keadaan Darurat

Meskipun pencegahan telah dilakukan, potensi keadaan darurat seperti kebakaran atau kecelakaan serius tetap ada. Setiap proyek harus memiliki Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) yang mencakup prosedur evakuasi, tim tanggap darurat, peralatan P3K, pemadam api, dan nomor kontak darurat.

Kesiapan tanggap darurat meminimalisir dampak negatif sebuah insiden. Selain itu, pada tahap akhir proyek, setiap temuan terkait alat pemadam atau jalur evakuasi yang belum sempurna harus dicatat dalam punch list untuk segera diperbaiki, memastikan bangunan benar-benar aman sebelum operasional dimulai secara penuh.

5. Elemen Utama dalam Penerapan K3 Konstruksi

Penerapan K3 yang efektif di sektor konstruksi melibatkan berbagai elemen penting yang harus diterapkan secara sistematis dan terstruktur. Setiap elemen ini berperan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di lokasi proyek.

Dengan memperhatikan elemen-elemen utama, perusahaan konstruksi dapat mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi di lokasi proyek. Hal ini juga membantu meningkatkan produktivitas serta memastikan perusahaan mematuhi standar keselamatan yang berlaku di industri konstruksi.

a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

SMK3 adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh perusahaan. Penerapan SMK3 memastikan bahwa semua kebijakan K3 dijalankan dengan baik di setiap tahap proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Sistem ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan terus diperbarui dan diterapkan dengan tepat. SMK3 juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan langkah-langkah pengendalian yang sesuai.

b. Identifikasi Risiko dan Pengendalian Bahaya

Langkah pertama dalam menjaga keselamatan kerja adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di lokasi proyek. Risiko tersebut bisa berkaitan dengan kecelakaan fisik, bahan kimia berbahaya, atau risiko lainnya yang dapat mengancam keselamatan pekerja.

Setelah mengidentifikasi bahaya, langkah berikutnya adalah mengendalikan risiko tersebut dengan menerapkan prosedur kerja yang aman dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Pendekatan ini mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang dapat merugikan pekerja atau perusahaan.

c. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan K3 yang rutin dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan semua pekerja memahami dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada pekerja baru, tetapi juga sebagai penyegaran bagi pekerja lama untuk mengingatkan kembali prosedur yang benar.

Selain itu, penyuluhan K3 di lokasi proyek, seperti toolbox meeting atau safety talk, sangat efektif untuk memberikan informasi terkait potensi bahaya yang spesifik pada hari kerja tertentu. Dengan pendidikan yang terus-menerus, budaya keselamatan kerja yang baik dapat terbangun dan dipertahankan di lingkungan konstruksi.

d. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan yang ketat sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh prosedur K3 diterapkan dengan benar. Inspeksi rutin oleh pengawas lapangan atau manajer proyek diperlukan untuk mengevaluasi apakah prosedur keselamatan diikuti dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mendeteksi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam penerapan K3 sebelum menjadi insiden besar. Pengawasan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi celah dalam sistem keselamatan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan secara cepat dan efektif.

6. Mengenal SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)

SMKK menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, untuk memastikan semua aspek keselamatan terintegrasi dalam setiap fase proyek. Berbeda dengan pendekatan K3 konvensional yang mungkin bersifat parsial, SMKK mendorong penerapan K3 secara sistematis dan terukur.

Ini melibatkan komitmen manajemen, partisipasi pekerja, dan peningkatan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa point penting mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):

a. Perbedaan antara SMK3 (Umum) dan SMKK (Khusus Konstruksi)

Banyak yang masih bingung membedakan antara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan SMKK. SMK3 yang diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, dan jasa.

Fokus SMK3 adalah pada sistem manajemen K3 di tingkat korporat atau perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, SMKK yang diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan dan risiko unik di industri jasa konstruksi.

SMKK lebih berorientasi pada proyek (project-based), dengan penekanan pada tahapan siklus proyek konstruksi, mulai dari desain, pengadaan, hingga pelaksanaan. Dengan demikian, SMKK adalah implementasi spesifik dari prinsip-prinsip SMK3 yang disesuaikan dengan konteks dan dinamika lapangan proyek konstruksi yang sangat dinamis.

b. Lima Elemen Utama dalam Penerapan SMKK di Proyek

Implementasi SMKK di lapangan didasarkan pada lima elemen kunci yang saling terkait dan membentuk sebuah siklus manajemen yang berkelanjutan. Kelima elemen ini memastikan bahwa pendekatan terhadap keselamatan dilakukan secara holistik dan terstruktur.

Kelima elemen ini menjadi pilar bagi keberhasilan penerapan SMKK dalam sebuah proyek konstruksi. Elemen-elemen tersebut adalah:

- Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja: Menekankan pentingnya komitmen manajemen puncak dan keterlibatan aktif seluruh pekerja.

- Perencanaan Keselamatan Konstruksi: Mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

- Dukungan Keselamatan Konstruksi: Meliputi penyediaan sumber daya, kompetensi, dan komunikasi yang efektif.

- Operasi Keselamatan Konstruksi: Merupakan pelaksanaan dari semua rencana dan prosedur K3 di lapangan.

- Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi: Melibatkan pemantauan, pengukuran, audit, dan tinjauan manajemen untuk perbaikan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi elemen-elemen ini, penggunaan alat yang tepat sangat membantu. Software konstruksi ScaleOcean dapat membantu memfasilitasi pengelolaan data, pelaporan, dan dokumentasi terkait SMKK.

Ini memungkinkan Anda memantau kepatuhan dan memastikan informasi keselamatan selalu tersedia, sehingga proses manajemen menjadi lebih terstruktur. Vendor ini menyediakan demo gratis serta konsultasi gratis agar Anda dapat mempelajari kemampuan software ini lebih detail.

7. Peran dan Tanggung Jawab dalam Penerapan K3 Konstruksi

Keberhasilan penerapan K3 konstruksi sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan peran serta tanggung jawab oleh setiap individu di lokasi proyek. Keselamatan bukanlah tugas satu orang atau satu departemen saja, melainkan tanggung jawab kolektif.

Setiap tingkatan dalam struktur proyek, mulai dari manajer hingga pekerja lapangan, memiliki kewajiban spesifik untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Struktur tanggung jawab yang jelas dan terkomunikasikan dengan baik akan menciptakan akuntabilitas dan mendorong budaya proaktif terhadap keselamatan.

Ketika setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka, koordinasi menjadi lebih efektif dan potensi bahaya dapat diidentifikasi serta ditangani lebih cepat. Berikut adalah rincian kewajiban utama dari berbagai peran kunci dalam proyek konstruksi:

a. Kewajiban Manajer Proyek dan Pengawas Lapangan

Manajer proyek dan pengawas lapangan berada di garis depan dalam implementasi K3. Mereka adalah jembatan antara kebijakan manajemen dan praktik di lapangan.

Peran mereka sangat krusial dalam memastikan bahwa standar K3 tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan setiap hari. Berikut adalah beberapa kewajiban utamanya:

- Memastikan sumber daya yang cukup untuk program K3, termasuk anggaran, peralatan, dan personel yang kompeten.

- Mengembangkan dan menyetujui Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) serta memastikan semua prosedur kerja aman (SOP) tersedia dan dipahami oleh tim.

- Memimpin investigasi insiden untuk mengidentifikasi akar penyebab dan menerapkan tindakan perbaikan agar tidak terulang kembali.

- Melakukan inspeksi K3 secara rutin dan memantau kinerja keselamatan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan perusahaan.

b. Kewajiban Teknisi dan Insinyur

Teknisi dan insinyur, memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan aspek keselamatan ke dalam pekerjaan teknis mereka. Keputusan teknis yang mereka buat dapat berdampak langsung pada keselamatan pekerja selama fase konstruksi maupun bagi pengguna akhir bangunan.

Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perhitungan dan desain yang mereka hasilkan.cBeberapa kewajiban spesifik mereka meliputi:

- Merancang struktur dan metode kerja yang aman sejak awal (Safety by Design), meminimalkan risiko yang mungkin timbul selama konstruksi.

- Memastikan semua spesifikasi teknis dan material yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

- Memberikan pengawasan teknis di lapangan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan desain dan metode kerja yang aman.

- Mengidentifikasi potensi bahaya teknis, seperti risiko kegagalan struktur atau masalah kelistrikan, dan segera merekomendasikan solusi yang aman.

c. Kewajiban Setiap Pekerja di Lapangan

Pekerja di lapangan adalah pihak yang paling terpapar langsung dengan berbagai risiko bahaya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kepatuhan mereka terhadap aturan K3 adalah kunci utama untuk mencegah kecelakaan.

Kesadaran dan perilaku aman dari setiap pekerja merupakan fondasi dari budaya keselamatan di proyek. Setiap pekerja memiliki kewajiban untuk:

- Mematuhi semua prosedur keselamatan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan oleh pengawas.

- Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan dengan benar setiap saat selama bekerja.

- Segera melaporkan setiap kondisi tidak aman, perilaku berbahaya, atau insiden sekecil apa pun kepada atasan mereka.

- Berpartisipasi aktif dalam pelatihan K3 dan pertemuan keselamatan (toolbox meeting) untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka.

8. Tantangan Umum dalam Implementasi K3 di Indonesia

Meskipun kerangka regulasi K3 konstruksi di Indonesia sudah kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan-hambatan ini seringkali menjadi penyebab mengapa angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih tergolong tinggi.

Mengidentifikasi tantangan ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pemimpin industri untuk dapat merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan tidak hanya perbaikan internal perusahaan tetapi juga kolaborasi dengan pemerintah dan asosiasi industri.

Kesuksesan dalam mengatasi hambatan ini akan menentukan sejauh mana budaya keselamatan dapat benar-benar tertanam dalam praktik konstruksi di Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan K3 bagi Pekerja

Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat kesadaran K3 yang masih rendah di kalangan pekerja, terutama pekerja harian atau non-permanen. Banyak pekerja yang mungkin belum pernah mendapatkan pelatihan K3 yang formal dan memadai.

Akibatnya, mereka tidak sepenuhnya memahami risiko yang dihadapi atau cara kerja yang aman di lingkungan kerja. Perilaku tidak aman seringkali muncul bukan karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan.

Selain itu, tingkat pendidikan yang beragam dan latar belakang budaya yang berbeda juga menjadi tantangan dalam menyampaikan materi K3 secara efektif. Perusahaan perlu berinvestasi lebih dalam program pelatihan yang mudah dipahami, relevan dengan pekerjaan, dan dilakukan secara berkelanjutan.

b. Lingkungan Kerja Proyek yang Dinamis dan Selalu Berubah

Tidak seperti pabrik dengan lingkungan yang statis, lokasi proyek konstruksi selalu berubah setiap hari. Tahapan pekerjaan yang berbeda, pergerakan alat berat, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kehadiran banyak subkontraktor secara bersamaan menciptakan lingkungan kerja yang sangat kompleks dan dinamis.

Risiko baru dapat muncul setiap saat, membuat manajemen K3 menjadi lebih menantang. Pengawasan yang konstan dan komunikasi yang efektif antar tim menjadi sangat vital dalam lingkungan seperti ini.

Prosedur K3 harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi tanpa mengorbankan standar keselamatan. Kemampuan untuk mengelola perubahan secara proaktif adalah kunci untuk menjaga kontrol atas risiko di lingkungan proyek yang dinamis.

c. Keterbatasan Anggaran untuk Program dan Peralatan K3

Beberapa perusahaan, terutama skala kecil hingga menengah, masih memandang K3 sebagai pusat biaya (cost center) daripada investasi. Hal ini seringkali menyebabkan keterbatasan anggaran untuk program K3.

Akibatnya, pelatihan, pengadaan APD berkualitas, dan implementasi teknologi keselamatan sering kali terhambat atau tidak terpenuhi dengan baik. Pemotongan anggaran pada pos K3 adalah langkah yang sangat berisiko dan dapat berakibat fatal.

Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk program pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja. Untuk mengatasi tantangan ini, manajemen perlu mengubah paradigma dan melihat K3 sebagai investasi yang memberikan pengembalian berupa peningkatan produktivitas, efisiensi, dan reputasi.

Baca juga: Manajemen Konstruksi: Pengertian, Proses & Ruang Lingkup

9. Kesimpulan

K3 konstruksi adalah pilar penting untuk keberhasilan, keberlanjutan, dan reputasi proyek serta perusahaan. Penerapan K3 yang komprehensif, termasuk pemahaman hukum, prosedur lapangan, dan pembagian tanggung jawab, merupakan investasi strategis.

Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan kerugian finansial, tetapi juga untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan manusiawi. Mengatasi tantangan seperti rendahnya kesadaran, dinamika lapangan, dan keterbatasan anggaran memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin.

Di sinilah peran kepemimpinan dan inovasi menjadi sangat krusial. Teknologi digital software konstruksi ScaleOcean, meningkatkan efektivitas pengawasan dan efisiensi pengelolaan program K3. Jadwalkan segera demo gratis dan konsultasi dengan tim ahli kami untuk mengetahui bagaimana ScaleOcean dapat membantu bisnis anda.

FAQ:

1. Program K3 meliputi apa saja?

Program K3 mencakup identifikasi risiko, pembuatan peraturan, penyediaan APD, pemantauan kesehatan pekerja, dan pelatihan tanggap darurat. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan lestari.

2. Apa saja bentuk penerapan K3 di proyek konstruksi?

- Melakukan Penyuluhan Untuk Memberikan Wawasan.

- Menguji Kelayakan Alat-alat.

- Menerapkan Peraturan Pemerintah.

- Membuat Sistem yang Relevan dan Berkelanjutan.

- Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

- Pelatihan Keselamatan Kerja.

3. Pelatihan K3 konstruksi apa saja?

- UU standar dan aturan K3.

- UU jasa konstruksi kaitan dengan K3 Konstruksi.

- Pengetahuan jasa Konstruksi.

- Pengetahuan dasar K3.

- Manajemen dan Administrasi K3.

- K3 pekerjaan konstruksi.

- Manajemen lingkungan.

- K3 peralatan K3 konstruksi.

- K3 pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

WhatsApp Tim Kami

WhatsApp Tim Kami Demo With Us

Demo With Us

PTE LTD..png)

.png)

.png)

.png)

.png)