Efisiensi logistik merupakan tantangan besar bagi pelaku bisnis di sektor perdagangan internasional. Pelabuhan berperan sebagai titik krusial dalam kelancaran rantai pasok, namun dwelling time yang tinggi seringkali menjadi hambatan utama. Waktu yang terlalu lama di pelabuhan tidak hanya memperlambat arus barang, tetapi juga mengganggu proses distribusi secara keseluruhan.

Masalah dwelling time yang kerap terjadi telah menjadi perhatian nasional, mencerminkan berbagai tantangan struktural dalam sektor logistik. Durasi yang lama di pelabuhan menunjukkan adanya masalah dalam birokrasi, infrastruktur, serta koordinasi antar pihak terkait.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai apa itu dwelling time, faktor penyebabnya, dampaknya terhadap bisnis, serta strategi-strategi efektif untuk menguranginya dengan memanfaatkan teknologi logistik modern.

- Dwelling time adalah total waktu yang dihabiskan kontainer di pelabuhan, menjadi indikator krusial efisiensi logistik dan perdagangan suatu negara.

- Memahami tiga tahapan utama, yaitu pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance, adalah langkah awal untuk mengidentifikasi sumber proses dwelling time.

- Berbagai faktor penyebab dwelling time yang panjang, mulai dari birokrasi kompleks hingga keterbatasan infrastruktur, perlu diatasi secara komprehensif.

- Software Logistik ScaleOcean membantu perusahaan memperoleh visibilitas dan kontrol untuk mengurangi dwelling time.

Apa itu Dwelling Time?

Dwelling time adalah durasi waktu yang dibutuhkan suatu peti kemas atau barang untuk berada di kawasan pelabuhan, mulai dari saat barang dibongkar dari kapal atau ditimbun hingga selesai melewati proses administrasi kepabeanan dan keluar melalui pintu utama pelabuhan.

Dalam ekosistem logistik global, efisiensi pelabuhan menjadi tolak ukur utama kelancaran perdagangan suatu negara. Salah satu indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator atau KPI) yang paling sering digunakan untuk mengukur efisiensi ini adalah dwelling time.

Di Indonesia sendiri, menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dwelling time Indonesia berada di peringkat 9 di bawah negara Kanada, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Prancis dan Italia. Rata-rata kedatangan kapal kontainer berdasarkan data dari UNCTAD, Indonesia berada di atas rata-rata pelabuhan yang ada di dunia.

Banyak yang keliru menyamakan dwelling time dengan waktu bongkar muat kapal, padahal keduanya sangat berbeda. Waktu bongkar muat hanya mencakup aktivitas fisik pemindahan kontainer. Sedangkan dwelling time pelabuhan adalah keseluruhan rangkaian proses yang jauh lebih kompleks.

Waktu bongkar muat mencakup kegiatan terbatas setelah kapal selesai tambat. Namun, keseluruhan rangkaian logistik dimulai jauh sebelum itu, bahkan sejak proses docking kapal dilakukan, hingga kontainer benar-benar meninggalkan pelabuhan. Ini meliputi proses administrasi, verifikasi dokumen, inspeksi oleh bea cukai dan instansi terkait lainnya, hingga proses pembayaran dan pengambilan fisik kontainer oleh importir.

Durasi dwelling time menjadi cerminan langsung dari efektivitas koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk operator terminal, perusahaan pelayaran, otoritas bea cukai, badan karantina, dan pelaku usaha (importir serta Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK).

Semakin singkat durasi dwelling time, semakin efisien dan lancar arus barang di pelabuhan tersebut. Sebaliknya, waktu tunggu yang panjang mengindikasikan adanya hambatan birokrasi, infrastruktur yang kurang memadai, atau proses bisnis yang tidak efisien, yang pada akhirnya membebani perekonomian secara keseluruhan.

3 Tahapan Utama dalam Proses Dwelling Time

Tahapan dwelling time meliputi pre-custom clearance, custom clearance, dan post-custom clearance. Proses ini dimulai saat peti kemas dibongkar dari kapal dan berakhir ketika barang keluar dari pelabuhan setelah menyelesaikan prosedur kepabeanan.

Setiap tahap memiliki peran krusial dalam menentukan total waktu yang dihabiskan sebuah kontainer di dalam area pelabuhan. Keterlambatan di satu tahap akan secara otomatis memperpanjang durasi di tahap berikutnya, menciptakan efek domino yang merugikan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga tahapannya.

1. Pre-Clearance

Tahap pre-clearance adalah fase persiapan dokumen yang terjadi sebelum atau sesaat setelah kapal tiba di pelabuhan, namun sebelum proses kepabeanan resmi dimulai. Pada tahap ini, importir atau PPJK bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengirimkan dokumen-dokumen impor secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi, seperti Indonesia National Single Window (INSW).

Dokumen krusial yang terlibat antara lain adalah pemberitahuan impor barang (PIB), bill of lading (B/L), invoice, packing list, serta berbagai izin teknis dari kementerian atau lembaga terkait jika barang tersebut termasuk dalam kategori Larangan dan Pembatasan (Lartas).

Kecepatan dan akurasi dalam tahap ini sangat menentukan kelancaran proses selanjutnya. Kesalahan kecil dalam pengisian data, dokumen yang tidak lengkap, atau keterlambatan pengajuan izin Lartas dapat menyebabkan sistem menolak pengajuan dan memaksa importir untuk melakukan perbaikan, yang tentunya memakan waktu berharga.

Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan dokumen pada fase pre-clearance adalah fondasi utama untuk mencapai dwelling time yang singkat, karena di sinilah proses verifikasi awal oleh sistem dan instansi terkait berlangsung.

2. Custom Clearance

Setelah dokumen pada tahap pre-clearance dinyatakan lengkap dan diterima oleh sistem, kontainer memasuki tahap customs clearance. Ini adalah fase inti di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan persetujuan pengeluaran barang.

Proses ini dimulai dengan analisis risiko oleh sistem komputer bea cukai yang akan mengklasifikasikan pengajuan PIB ke dalam tiga jalur utama, yaitu Jalur Hijau, Jalur Kuning, atau Jalur Merah.

Setiap jalur memiliki perlakuan yang berbeda dan berdampak langsung pada durasi dwelling time. Jalur Hijau berarti barang dapat langsung dikeluarkan setelah importir melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena tingkat risikonya dianggap rendah.

Jalur Kuning memerlukan penelitian dokumen oleh pejabat bea cukai sebelum persetujuan diberikan, sementara Jalur Merah adalah yang paling memakan waktu karena memerlukan pemeriksaan fisik barang selain verifikasi dokumen.

Proses port clearance pada jalur merah inilah yang sering menjadi sumber utama lamanya dwelling time, terutama jika fasilitas dan petugas inspeksi terbatas.

3. Post-Clearance

Tahap post-clearance adalah fase terakhir dalam siklus dwelling time, yang dimulai setelah Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Meskipun barang secara hukum sudah diizinkan keluar dari kawasan pabean, kontainer belum tentu bisa langsung meninggalkan pelabuhan.

Pada tahap ini, importir harus menyelesaikan serangkaian proses administrasi dan operasional dengan pihak operator terminal pelabuhan. Kegiatan utama dalam tahap post-clearance meliputi pembayaran biaya jasa pelabuhan seperti Terminal Handling Charge (THC) dan biaya penumpukan (storage), serta pengurusan surat pengeluaran kontainer (delivery order).

Selain itu, importir juga harus mengoordinasikan armada truk untuk menjemput kontainer dari area penumpukan atau container yard. Keterlambatan dalam proses pembayaran, antrean truk yang panjang di gerbang pelabuhan, atau jam operasional terminal yang terbatas sering kali menjadi biang keladi yang memperpanjang durasi post-clearance, menambah total dwelling time secara keseluruhan.

Faktor-Faktor Penyebab Dwelling Time yang Panjang di Indonesia

Lamanya dwelling time di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia merupakan isu kompleks yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Masalah ini tidak bersumber dari satu titik, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Para pengambil keputusan di level C-suite perlu menyadari bahwa tantangan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, otoritas pelabuhan, hingga internal perusahaan mereka sendiri. Dengan memetakan faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area mana yang dapat mereka kontrol dan mitigasi risikonya.

Berikut adalah empat faktor utama yang menjadi penyebab utama dwelling time yang panjang di Indonesia.

1. Proses Administrasi dan Perizinan Lintas Instansi yang Kompleks

Salah satu penyebab utama lamanya dwelling time adalah proses birokrasi yang rumit dan melibatkan banyak kementerian atau lembaga (K/L) di luar Bea dan Cukai. Untuk barang-barang yang terkena aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas), importir harus mendapatkan izin dari berbagai instansi.

Contohnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian (Badan Karantina), Kementerian Perindustrian, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini sering kali tidak terharmonisasi dengan baik, di mana setiap instansi memiliki prosedur, persyaratan, dan waktu pemrosesan yang berbeda.

Kurangnya koordinasi dan platform yang benar-benar terintegrasi antar-K/L ini menciptakan hambatan signifikan pada tahap pre-clearance. Meskipun sudah ada sistem INSW, implementasi di lapangan terkadang masih mengharuskan adanya verifikasi manual atau bahkan inspeksi ganda oleh beberapa instansi untuk satu jenis barang.

Kompleksitas perizinan lintas sektoral inilah yang sering kali menjadi sumber penundaan pertama sebelum barang tersebut sempat diproses oleh Bea dan Cukai, memperpanjang waktu tunggu secara signifikan.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan

Faktor fisik juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan durasi dwelling time. Keterbatasan kapasitas infrastruktur di dalam dan di sekitar pelabuhan menjadi penghambat utama kelancaran arus barang.

Di dalam pelabuhan, ini bisa berupa kurangnya dermaga untuk sandar kapal, kapasitas lapangan penumpukan (container yard) yang terbatas, serta peralatan untuk bongkar muat pelabuhan (seperti container crane) yang sudah tua atau jumlahnya tidak memadai.

Di luar gerbang pelabuhan, masalahnya tidak kalah serius. Akses jalan yang sempit dan sering dilanda kemacetan parah membuat truk pengangkut kontainer sulit bergerak cepat, sehingga waktu tempuh (turnaround time) menjadi sangat lama.

Konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri yang belum optimal, seperti minimnya dukungan jalur kereta api barang, juga memperburuk situasi. Akibatnya, terjadi penumpukan baik di dalam maupun di luar pelabuhan, yang secara langsung memperlambat seluruh proses pada tahap post-clearance.

3. Sistem Teknologi Informasi yang Belum Terintegrasi Penuh

Digitalisasi dan integrasi sistem informasi adalah kunci untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses logistik. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai platform digital seperti Indonesia National Single Window (INSW), Port Community System, dan sistem internal lainnya, tantangan terbesarnya adalah kurangnya interoperabilitas dan integrasi yang mulus di antara semua sistem tersebut.

Data yang seharusnya bisa mengalir secara otomatis sering kali masih memerlukan input manual berulang kali di platform yang berbeda. Akibatnya, pertukaran informasi antar pemangku kepentingan seperti perusahaan pelayaran, operator terminal, Bea Cukai, K/L lain, importir, dan perusahaan truk menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan (human error).

Ketiadaan satu portal tunggal (single submission portal) yang benar-benar mencakup semua proses dari hulu ke hilir membuat visibilitas terhadap status kargo menjadi terbatas. Hal ini menyulitkan para pelaku usaha untuk melakukan perencanaan yang akurat dan merespons masalah dengan cepat.

4. Kendala di Sisi Importir dan Pelaku Logistik Lainnya

Tidak semua penyebab dwelling time yang panjang berasal dari sisi pemerintah atau operator pelabuhan. Perilaku dan kesiapan dari para pelaku usaha, terutama importir dan PPJK, juga memberikan kontribusi yang signifikan.

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidaksiapan atau keterlambatan dalam pemenuhan dokumen impor, yang menyebabkan proses pre-clearance tertunda sejak awal. Selain itu, ada pula faktor kebiasaan di mana sebagian importir sengaja memanfaatkan area pelabuhan sebagai tempat penyimpanan sementara (buffer stock) untuk menghindari biaya sewa gudang yang lebih mahal.

Praktik ini tentu saja menyebabkan lapangan penumpukan menjadi lebih padat. Di sisi lain, kendala finansial seperti keterlambatan pembayaran bea masuk dan pajak, atau belum siapnya armada truk untuk menjemput barang setelah mendapat SPPB, juga menjadi faktor umum yang memperpanjang waktu di tahap post-clearance.

Dampak Negatif Dwelling Time yang Lama bagi Bisnis

Dwelling time yang lama menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi dunia usaha. Selain meningkatkan biaya logistik dan operasional, hal ini juga mengganggu kelancaran rantai pasok, terutama bagi model bisnis seperti just-in-time. Dampak ini dapat menggerus margin keuntungan dan menurunkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

Selain itu, dwelling time yang panjang juga berpotensi menurunkan daya saing ekonomi nasional, memperburuk ketidakpastian dalam proses distribusi, dan meningkatkan risiko operasional. Berikut adalah tiga dampak negatif utama yang perlu diwaspadai oleh setiap pelaku bisnis.

1. Peningkatan Biaya Logistik dan Harga Barang bagi Konsumen

Dampak paling langsung dan mudah diukur dari dwelling time yang panjang adalah membengkaknya biaya logistik. Setiap hari kontainer tertahan di pelabuhan melebihi batas waktu bebas (free time) yang diberikan. Importir akan dikenakan biaya penumpukan (demurrage) oleh operator terminal dan biaya sewa kontainer (detention) oleh perusahaan pelayaran.

Biaya-biaya ini bersifat akumulatif dan bisa menjadi sangat besar jika penundaan berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Biaya tak terduga ini pada akhirnya akan dibebankan ke dalam struktur harga pokok barang impor. Akibatnya, perusahaan harus menjual produknya dengan harga lebih tinggi kepada distributor atau konsumen akhir untuk mempertahankan margin keuntungan.

Dengan demikian, dwelling time yang lama secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan biaya hidup dan inflasi, karena harga barang-barang impor, baik bahan baku maupun barang jadi, menjadi lebih mahal di pasar.

2. Terganggunya Stabilitas Rantai Pasok (Supply Chain)

Di era modern, banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur, mengandalkan model rantai pasok just-in-time (JIT) untuk meminimalkan biaya persediaan. Model ini sangat bergantung pada prediktabilitas dan ketepatan waktu pengiriman komponen atau bahan baku. Dwelling time yang panjang dan tidak dapat diprediksi merusak fondasi dari model rantai pasok yang efisien ini.

Ketika kedatangan bahan baku dari pelabuhan tidak bisa dipastikan, jadwal produksi menjadi kacau dan berisiko terhenti (production line shutdown). Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini, perusahaan terpaksa harus menyimpan stok pengaman (safety stock) dalam jumlah besar di gudang mereka.

Praktik ini mengunci modal kerja perusahaan dalam bentuk inventaris yang tidak produktif, meningkatkan biaya penyimpanan, dan mengurangi kelincahan (agility) perusahaan dalam merespons perubahan permintaan pasar.

3. Menurunnya Daya Saing Ekonomi Nasional di Kancah Internasional

Dampak dwelling time yang lama tidak hanya terbatas pada level perusahaan, tetapi juga meluas hingga ke tingkat daya saing ekonomi nasional. Biaya logistik yang tinggi di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh dwelling time, membuat produk-produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar global.

Dari sisi investasi, pelabuhan yang tidak efisien menjadi faktor penentu yang membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Para investor akan lebih memilih negara dengan kepastian waktu dan biaya logistik yang lebih baik untuk membangun pabrik atau pusat distribusi mereka.

Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi yang seharusnya bisa didapat dari investasi asing menjadi terhambat, menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan global.

Solusi dan Strategi untuk Mengurangi Dwelling Time

Mengatasi masalah dwelling time yang kompleks memerlukan pendekatan multi-pihak yang melibatkan aksi sinergis dari pemerintah, otoritas pelabuhan, dan para pelaku bisnis itu sendiri. Diperlukan serangkaian perbaikan yang berkelanjutan pada aspek regulasi, infrastruktur, teknologi, dan proses bisnis.

Perusahaan harus proaktif dalam mengadopsi praktik terbaik dan teknologi yang dapat membantu mereka menavigasi tantangan yang ada. Dengan demikian, upaya pengurangan dwelling time dapat dipercepat melalui kolaborasi dan inisiatif dari berbagai sisi.

1. Dari Sisi Pemerintah dan Otoritas Pelabuhan

Pemerintah dan otoritas terkait memegang peran sentral dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk logistik yang efisien.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah :

- Peningkatan dan integrasi sistem INSW: Mengintegrasikan platform digital antarinstansi untuk menciptakan sistem satu pintu, mempercepat pertukaran data dan proses perizinan.

- Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan pelabuhan: Modernisasi fisik dan penerapan teknologi seperti IoT untuk mempercepat alur peti kemas, penambahan dermaga, penggunaan peralatan otomatis, dan perluasan lapangan penumpukan, adalah sebuah keharusan.

- Penyederhanaan regulasi dan perizinan: Memangkas aturan yang rumit dan tumpang tindih untuk membuat proses perizinan Lartas lebih ringkas dan efisien sehingga proses pre-clearance menjadi lebih cepat dan transparan.

Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses tol langsung ke pelabuhan dan revitalisasi jalur kereta api, harus menjadi prioritas untuk mengatasi kemacetan dan mempercepat distribusi barang. Selain itu, implementasi kebijakan operasional seperti layanan 24/7 untuk semua instansi di pelabuhan dapat mempercepat proses port clearance dan post-clearance secara signifikan.

Pemerintah juga dapat mempercepat proses dengan memberikan jalur hijau bagi importir dengan reputasi baik, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik. Dengan perencanaan yang lebih matang, pembayaran bea dan pajak dapat dilakukan tepat waktu, sementara armada truk siap menjemput kontainer segera setelah SPPB terbit.

2. Dari Sisi Pelaku Bisnis (Importir dan PPJK)

Pelaku bisnis perlu mengambil peran aktif untuk mempercepat proses logistik mereka. Kunci utama dalam hal ini adalah persiapan yang matang. Importir dan PPJK harus memastikan bahwa semua dokumen impor disiapkan dengan lengkap dan akurat jauh sebelum barang tiba, dan bisa langsung mengirimkannya melalui sistem elektronik untuk memulai proses pre-clearance lebih awal.

Mengurangi dwelling time bukan sekadar mempercepat pergerakan kontainer, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis. Pemangkasan dwelling time membantu mengurangi biaya logistik, seperti demurrage dan detention, yang pada gilirannya menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan operasional dan distribusi dengan lebih baik, mengurangi ketergantungan pada safety stock, serta mengalokasikan modal kerja untuk investasi strategis.

Untuk mendukung hal ini, adopsi teknologi seperti perangkat lunak manajemen logistik menjadi penting. Teknologi ini meningkatkan visibilitas dengan melacak status pengiriman secara real-time, mengotomatiskan dokumen, dan memperbaiki komunikasi antar mitra logistik.

Kurangi Dwelling Time melalui Peningkatan Visibilitas dan Kontrol dengan ScaleOcean

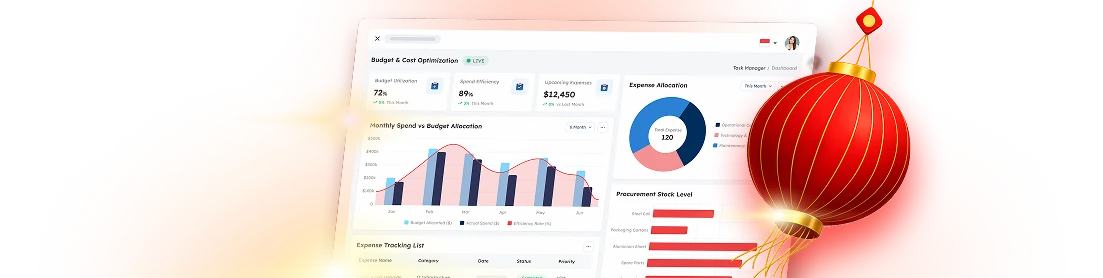

Software logistik ScaleOcean adalah sistem ERP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan logistik dengan mengintegrasi dan mengotomatiskan proses bisnis. Dengan fitur pelacakan dan kontrol kualitas yang efektif, software ini memfasilitasi pengelolaan pengiriman barang melalui berbagai moda transportasi secara lebih cepat dan akurat.

Dengan memberikan visibilitas real-time atas status barang, ScaleOcean memungkinkan perusahaan untuk mengurangi dwelling time. Kontrol yang lebih baik atas pengiriman dan pengelolaan gudang membantu mempercepat proses, mengurangi waktu tunggu, dan menghindari penundaan. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi biaya logistik.

Fitur-Fitur ScaleOcean:

- Tracking Shipment: Fitur ini memungkinkan pelacakan pengiriman barang secara real-time. Dengan mengetahui lokasi barang dan estimasi waktu kedatangan, tim dapat menyesuaikan tindakan segera dan menghindari penundaan.

- Booking Management: Mempermudah proses pemesanan ruang pengiriman di berbagai moda transportasi, memastikan pengiriman berjalan lancar dan tepat waktu, serta mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari ruang pengiriman.

- Customs Clearance: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi bea cukai, mempercepat proses clearance dan menghindari penundaan yang disebabkan oleh kesalahan dokumen.

- Margin Calculation: Fitur ini membantu memantau biaya yang terlibat dalam setiap pengiriman, memberikan kontrol lebih besar atas pengeluaran dan meningkatkan efisiensi biaya operasional.

- Integration with Vendor Systems: Mengintegrasikan data dan proses dengan sistem vendor transportasi, mempermudah koordinasi dan memastikan pengiriman berjalan tanpa hambatan, yang pada gilirannya mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengiriman.

Kesimpulan

Dwelling time merujuk pada rentang waktu yang diperlukan sejak barang tiba di pelabuhan hingga proses keluar dari pelabuhan selesai. Masalah ini, yang disebabkan oleh kombinasi birokrasi, infrastruktur dan ketidaksiapan pelaku usaha. Tidak hanya itu, dapat menimbulkan dampak negatif peningkatan biaya, terganggunya rantai pasok dan menurunnya daya saing nasional.

Mengurangi dwelling time membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan memodernisasi infrastruktur, sementara pelaku bisnis harus proaktif mengadopsi teknologi.

Memangkas dwelling time tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan Software logistik ScaleOcean, optimalkan operasional dan menjadi lebih kompetitif. Jadwalkan demo gratis dan konsultasi dengan ahli kami untuk mendapatkan solusi yang paling sesuai.

FAQ:

1. Apa yang dimaksud dengan dwelling time?

Pengertian dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai petikemas dibongkar dan diangkat dari kapal. Berlanjut sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal petikemas pelabuhan melalui pintu utama.

2. Mengapa dwelling time perlu dilakukan pembenahan?

Dengan memperpendek dwelling time maka akan memperbesar jumlah throughput yang akan di dapatkan dalam suatu terminal. Sehingga YOR pada lapangan penumpukan dapat sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat memperlancar arus petikemas yang masuk dan keluar dalam pelabuhan.

3. Apa itu dwell time?

Dwell time adalah atau waktu yang dihabiskan suatu objek pada suatu lokasi tertentu sebelum berpindah atau bertindak lebih lanjut. Konsep ini berarti waktu peti kemas di pelabuhan, waktu pengunjung di situs web, atau durasi penyerang siber berada dalam jaringan.

PTE LTD..png)

.png)

.png)

.png)

.png)